報恩講を厳修

11月1日(土)~2日(日)、報恩講が厳修されました。両日ともにうす曇りながら23℃前後の気温で、暖かい報恩講でした。2日間のべ200人弱の御参詣がありました。

1日(土)の「大逮夜法要」は蓮光寺住職が「南無阿弥陀仏があるから 誰もが自分が自分のままで生きていける」という講題で法話。

続いて「報恩講の夕べ」では、住職が1年間京都教区山城2組の真宗入門講座(京都常盤会館5回・東本願寺同朋会館2泊3日)で講師を勤めたときの受講者の圓重寺のご門徒でジャズシンガーの中村由香さんと、講座のスタッフであった超徳寺ご住職の仁科洸さんに「阿弥陀さんといっしょにコンサート」と題して、念仏を通して、蓮光寺門徒に出遇えた喜びの中、「真宗宗歌」ほかおなじみの歌の数々を、会話を交えて、歌っていただきました。蓮光寺住職も何曲か歌いました。

2日(日)の「晨朝法話」は門徒感話2名で、衆徒の本多聡さんとご門徒の笠原重夫さんに、報恩講に身を置いた喜び、つながりの大切さを語っていただきました。

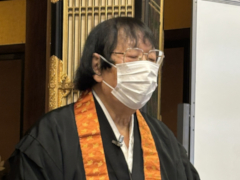

そして、結願日中(御満座)では、畠中光享先生(京都市、日本画家・インド美術研究者・元京都造形大学教授・真宗大谷派僧侶)に「生死を超える」という講題でご法話をいただきました。先生のインドでの生活や美術を通して、釈尊や念仏の教えを、ご自分の人生を語られました。そこには先生の生きた深さと、かといって私たちにも共通する人間の問題を語っていただきました。

それぞれ順をおって、ホームページにアップしますが、今回は、写真で見る報恩講の物語を見ていただき、最後に、河村和也総代が代表となって「御礼言上」の内容も公開させていただきますので、報恩講の大切さ、念仏相続の大切さを感じていただければと思います。

(1) お斎作り

数日前から準備を始め、1日朝8時から2日の10時にかけて本格的なお斎作りが始まりました。

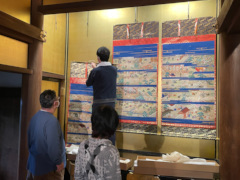

(2) 準備とリハーサル

報恩講資料の袋詰め、本堂椅子の設置、なんといっても五色幕とむらさき幕の設置が大変でした。また、報恩講の夕べのリハが行われました。

(3) 大逮夜法要

熱気ムンムンの法要と住職の熱い法話でした。

(4) 報恩講の夕べ 阿弥陀さんといっしょにコンサート

(5) 晨朝法要

住職の弟と、最近すべての聞法会に出席している笠原重夫さんの感話。自分の言葉で語られ、響くものがありました。

(6) 結願日中法要(御満座)

法要は内陣は6人出仕、余間に2人で、迫力ある勤行でしたがスタッフの仕事が多くなり、勤行の写真がなく申し訳ありません。かろうじて、気づいたスタッフが「御俗姓」の写真をとってくれました。また、司会の谷口さん、責役挨拶の草間さんの写真もなく、残念でした。畠中先生の78年の怒涛の人生、その中に生きる念仏のご法話は圧巻でした。

(7) 御礼言上

責役・総代・住職・坊守・衆徒の顔が見えず残念でしたが、雰囲気は感じられるでしょう。

御礼言上

2025年の報恩講が昨日・本日の一昼夜にわたり厳修されましたことは、わたくしども蓮光寺門徒一同、大きな喜びとするところでございます。

如来の御尊前、宗祖の御影前に、御満座の結願いたしましたことをご報告するにあたり、ご出仕・ご出講くださいましたみなさまに一言御礼を申し上げます。

ご法中のみなさまにおかれましては、懇ろなるお勤めを賜りまことにありがとうございました。昨日・本日と、拙いながらお勤めをご一緒させていただき、当派に伝わる声明の伝統の重みをあらためて感じたことでございます。

昨日の大逮夜法要では、「南無阿弥陀仏があるから誰もが自分が自分のままで生きていける」の講題で当山住職の法話を聴聞いたしました。

住職は、分別することから離れられないわたしたちこそが弥陀の願いに包まれているということを丁寧に解き明かされました。奉仕団に参加した小学生のことば、オリンピアンのことば、ドラマのセリフ、アンパンマンの原作者のことば。それらがいずれもお聖教のことばと繋がり、わたしたちの思いを揺さぶったことでございます。

法要後の報恩講の夕べでは、「阿弥陀さんといっしょにコンサート」と題し、京都より圓重寺(えんじゅうじ)のご門徒でジャズシンガーの中村由香(なかむらゆか)さんと長徳寺(ちょうとくじ)ご住職の仁科洸(にしなこう)さんに数々の歌をご披露いただきました。当山住職もマイクを持ち、満堂の参加者も懐かしい歌をともに歌い、阿弥陀さんの願いに包まれながらほのぼのとした思いで楽しい時を過ごしたことでございます。

本日、晨朝のお勤めでは、当山衆徒(しゅと)とご門徒の感話を聞きました。報恩講を迎えた喜びや寺との縁の尊さが飾らないことばで語られ、その時間を共有することのありがたさをしみじみと思った次第です。

また、満日中の法要では、京都より畠中光享(はたなかこうきょう)先生にご出講いただき「生死(しょうじ)を超えること」の講題でご法話をたまわりました。

先生はご自身について、日本画家、インド美術の研究者、仏教者・念仏者の3つの顔をお持ちとおっしゃいましたが、まさに先生が歩んで来られた道筋・道のりのすべてがあってこそのお話をいただいたものと存じております。

仏教の教えの基本、すなわち「一切皆苦」「諸行無常」をやさしいことばで押さえられ、世界的な視野と歴史的な視座から、仏教的世界観の発露(ほつろ)とその背景についてお話しくださいました。まことに壮大なスケールのご法話をうかがうことが叶い、心より感謝申し上げる次第です。

さて、先生がおっしゃいましたように、この報恩講をもって蓮光寺の今年一年を締めくくろうとしていることに、まことに感慨深いものを感じております。

今年の報恩講も、のべで200人弱のご門徒におまいりいただきましたが、いわゆる「寺離れ」の問題はいよいよ深刻の度を増しており、わたくしども蓮光寺もけっして例外ではございません。

寺の実状を正しく受け止め、いたずらにおまいりの数のみに拘泥するのではなく、この寺を南無阿弥陀仏の法灯を繋ぐ真の聞法の道場として相続していくため、不断の努力を惜しんではならないものと考えております。

願いは形を持つものでございます。寺を未来に引き継いでまいりたいとのわたくしどもの願いは、ひとえに弥陀の呼びかけに訪ね聞いていくという形を取るべきものと存じます。

この先も、蓮光寺門徒一同、住職、坊守を先頭に、念仏三昧・聞法精進の歩みを進めてまいります。ご出仕・ご出講のみなさま方には、変わらぬご指導とご鞭撻をたまわりたく、伏してお願い申し上げる次第でございます。

2025年の蓮光寺報恩講のご満座結願にあたり、ご出仕・ご出講くださいましたみなみなさまに重ねて御礼申し上げ、ごあいさつとさせていただきます。

このたびはまことにありがとうございました。