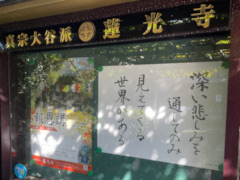

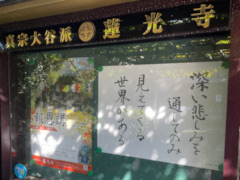

報恩講が円成

2024年11月9日公開

蓮光寺「報恩講」が11月2日(土)~3日(日)の一昼夜にわたって厳修されました。

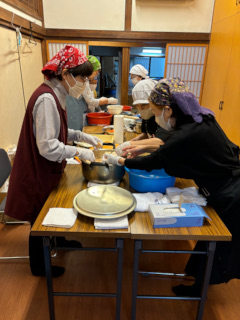

3連休で2日には大雨となり、参詣者の欠席が心配されましたが、皆さん、連休にも雨にも負けず参詣され、当日参加のご門徒もおり、また3日は快晴となり、雨もまたよし、晴れもまたよしの活気ある報恩講となりました。2日間で延べ約200人のご門徒が参詣されました。3日のお斎は「手作り精進料理」も復活し、2日の朝早くから、門徒さんたちが、精進料理作りに尽力していただきました。コロナ以前の報恩講の情景が少しずつ見えてきました。

「大逮夜法要」は、蓮光寺住職が「あなたが一生を貫いて、求めていることは何ですか」をテーマに法話。

「報恩講の夕べ」では、歌手でギタリストのルナ憲一さんのコンサートが開かれました。歌唱力はむ言うまでもなく、卓越したギターテクニックに堂内は拍手喝采でした。

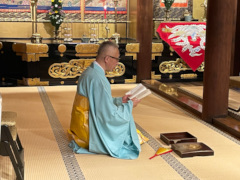

「晨朝法要」は、朝の陽ざしがまぶしい静かな朝の勤行でした。総代の日野宮久夫さん(法名:釋喜身)、世話人の阿部美次郎さん(法名:釋美聞)が感話をされました。

「結願日中法要」(御満座)では、今泉温資先生(新潟市、「往生人舎同朋の会」主宰)が「今現在説法 ―今、現にましまして法を説きたもう―」をテーマに情熱的な法話をしていただきました。

最後の「御礼言上」で、河村和也総代(県立広島大学教授、法名:釋和誠)に、蓮光寺門徒を代表して、ご講師、ご出仕のご僧侶へ、御礼の言葉を述べていただきました。

今泉先生のご法話、蓮光寺住職の法話、ご門徒の感話、ルナ憲一さんのコンサートの模様については、後日掲載いたします。まずは、報恩講の様子を写真でご案内しながら、最後に御礼言上を掲載いたします。

2日

受付開始

受付開始

司会は河村総代

司会は河村総代

住職が得度した弟を紹介

住職が得度した弟を紹介

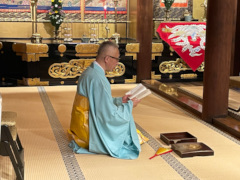

勤行

勤行

住職の法話

住職の法話

報恩講の夕べ ルナ憲一さん 「歌とギターとおしゃべりコンサート」

ルナ憲一さん(左)の友人、武田世話人からのご挨拶

ルナ憲一さん(左)の友人、武田世話人からのご挨拶

ルナ憲一さん

ルナ憲一さん

サイン会

サイン会

3日

前日は雨だったので、この日に玄関の紫幕をつけました

前日は雨だったので、この日に玄関の紫幕をつけました

快晴のすがすがしい晨朝法要を迎えました

快晴のすがすがしい晨朝法要を迎えました

勤行

勤行

感話 日野宮総代

感話 日野宮総代

感話 阿部世話人

感話 阿部世話人

焼香

焼香

結願日中(御満座)

昨日に続いて住職が得度した弟を紹介

昨日に続いて住職が得度した弟を紹介

草間責任役員の挨拶、左は司会の谷口さん

草間責任役員の挨拶、左は司会の谷口さん

勤行

勤行

住職の「御俗姓御文」拝読

住職の「御俗姓御文」拝読

今泉温資先生

今泉温資先生

御礼言上

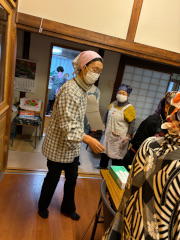

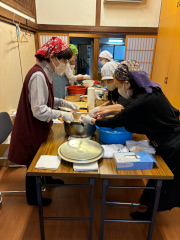

手作り精進料理

御礼言上

2024年の報恩講が昨日・本日の一昼夜にわたり厳修されましたことは、わたくしども蓮光寺門徒一同、大きな喜びとするところでございます。如来の御尊前、宗祖の御影前に、御満座の結願をご報告するにあたり、ご出仕・ご出講くださいましたみなさまに一言御礼を申し上げます。

ご法中のみなさまにおかれましては、懇ろなるお勤めを賜りまことにありがとうございました。ただいまの日中法要では、拙いながらお勤めをご一緒させていただき、当派に伝わる伝統の重みをあらためて感じたことでございます。

昨日の大逮夜法要では、「あなたが一生を貫いて、求めていることは何ですか」の講題で当山住職の法話を聴聞いたしました。聴聞の場で座談することの大切さが語られましたが、法話で紹介された同朋同行のことばは時空を超えて心に響いたことでございます。法話すらも自分の都合に合わせて聞いてしまうわたくしたちですが、み教えの前に嘘をつかず語り合い学び合ってまいりたく存じます。

法要後の報恩講の夕べでは、ルナ憲一さんの迫力あるギターの演奏と歌声に圧倒されたことでございます。

本日、晨朝のお勤めでは、2名の門徒が感話をしました。日常の感懐を、人生を、そして昨日の法話の感想を、飾らないことばでに語り合う空間のありがたさを、あらためてしみじみと思った次第です。

また、満日中の法要では、新潟市より今泉温資先生にご出講いただき「『今現在説法』―今、現にましまして法を説きたもう」の講題でご法話をたまわりました。大逮夜の法話で住職は不生不滅のことばを引いて話しましたが、そのことと呼応するかのような「姿かたちが消え去っても亡き人はわたしたちの中に生きている」「ことばとなって今も語りかけている」という先生のお話を大切なものとして受け止めたことでございます。

「わかってもわからんでもお念仏を唱えなさい。そうすれば何があっても生きていける」という道場六三郎さんのお母さまのことばは、先生のお声を通してわたくしたちのもとに届きました。

このことばにとどまらず、み教えをわたくしたちのもとにまで繋いでくださった方々の数々のことばをうかがいましたが、このたびの報恩講は、ことばを伝え、伝えられること、そしてことばが人を動かし人を救う力を持つことについて考える一昼夜であったかと振り返っております。

さて、真宗門徒にとって、真宗寺院にとって、報恩講がもっとも大切な御仏事であることは言を俟ちません。今年は、全面的に対面でお勤めする報恩講を再開して2年目となります。いたずらに数を競うものではありませんが、のべでおよそ200人のご門徒におまいりいただき、もとのにぎわいへの期待を抱いているところでございます。

また今年は、待望久しかった坊守・門徒の手づくりによるお斎も復活いたしました。報恩謝徳の思いが形となった伝統のお斎を、ともどもに味わいたく存じております。人間のいのちをめぐり、もっと踏み込んで申せば人間の死をめぐり、議論の喧しい時代にあって、寺の存在の意義も問われております。

この寺を南無阿弥陀仏の法灯を繋ぐ聞法の場として相続していくには、今泉先生のお話にもありました通り、わたくしたち一人一人の責任が重大であると痛感しております。この責任を果たすためにも、蓮光寺門徒一同、住職、坊守を先頭に、念仏三昧・聞法精進の生活を大切にしてまいります。ご出仕・ご出講のみなさま方には、変わらぬご指導とご鞭撻をたまわりたく、伏してお願い申し上げる次第でございます。

2024年の蓮光寺報恩講のご満座結願にあたり、ご出仕・ご出講くださいましたみなみなさまに重ねて御礼申し上げ、ごあいさつとさせていただきます。このたびはまことにありがとうございました。

蓮光寺報恩講2024 大逮夜法要 11月2日(土)

2025年2月20日公開

あなたが一生を貫いて、求めていることは何ですか?

蓮光寺住職 2024.11.2(土)

「わからない」ことの大切さ

去年から今年にわたって約1年間、京都の山城二組の「真宗入門講座」にご縁をいただきまして、事前スタッフ会合と研修(3回)からはじまり、本番に入り京都教務所の常盤会館で5回の真宗入門講座、そして本山・東本願寺で3日間の真宗入門講座&奉仕団と短期間にじっくり阿弥陀さんの教えに向かい合いました。

その講座のテーマが「生きる ─南無阿弥陀仏 あなたは何を求めていますか─」だったのですが、講義をする私自身が、講座に参加するご門徒、僧侶スタッフからさまざまなことを学びました。お念仏を通した信頼関係はとてもたのもしいものでした。そのことがあって、今回、山城二組のテーマに類似したテーマにさせていただきました。

終了後、山城二組の組長さんからお手紙をいただきました。その一部を紹介します。

「回を重ねるごとに『わからん わからん』と言いながらその顔が明るかった。若手スタッフがわかったつもりにしない姿勢がよかった。丁寧な講義をわかったふりをせず、その深いところに私という握りしめた自分があることを教えて下さった。もう私ら門徒はお客さんと違う、協力するからやりましょう。」などなど、まだありますが、全体を通して言えることは、講義は大切ですが、講義をどう聞いたかを話し合う「座談」がやはり要だと痛感させられました。また、参加したご門徒が、講座のことを友人たちに話したら、みな関心をもってくれたというのです。自己肯定感が一気にあがったと言った友人がいたそうです。自己肯定感とは自己正当化とはちがいます。今、ここにある私を受け止めていくということです。教えに喜びを感じた人は人に伝えていきたいという気持ちがおこるのですね。

みなさん、どう感じられたでしょうか。聞法は単発で聞いてもいいですが、連続して聞くことと、聞いたことを語り合える法友ができることが大切なことではないでしょうか。蓮光寺に定例の「門徒倶楽部」と「法友会」がある所以です。

山城二組「真宗入門講座」奉仕団(京都・東本願寺「同朋会館」)

山城二組「真宗入門講座」奉仕団(京都・東本願寺「同朋会館」)

山城二組のご門徒の「わからん」というのは、まったくわからんということではなく、少しずつ自分の思い(自我分別)が翻りつつある状況にあるのだと思います。わかってもわからなくても聞かねばならないことがある。だから明るいのではないでしょうか。誰もが、自分の思いを超えて心の奥底で一生を貫いて求めているものがある、願っているものがあることを証してくださっていると思っています。

山城二組の門徒さんは、次の蓮如上人のお言葉を大切にしてきたと言えるでしょう。

「一句一言を聴聞するとも、ただ、得手に法をきくなり。ただ、よく聞き、心中のとおり、同行にあい談合すべきことなり」と云々

(『蓮如上人御一代記聞書』一三七 真宗聖典 第1版 879頁、第2版 1053頁)

〈現代語訳〉たった一句の、たった一言の言葉を聴聞するにも、とかく自分の都合の良いように聞くものです。ですから、丁寧によく聞き、心に受け取ったままを申し述べて、聞法仲間と座談をして、自分の受け取り方をよくよく吟味しなさい。

この蓮如上人の御言葉を大切に、では本題に入っていきましょう。

南無阿弥陀仏がなかったら、私の人生は成り立たないのか

いきなり過激なことを言うかもしれませんが、私たちの思いの世界(自我分別)と阿弥陀さんの願いの世界とは水と油のような関係なのです

私たちの思いの世界は、思い通りになれば幸せになれるという錯覚の世界です。ところが阿弥陀さんは「思い通りにならなくてもいいじゃないか」と呼びかけてくるのです。水と油ですね。

私たちは、自分にとって、いいか悪いか、損か得かといったように「分別」をして、都合よく生きようとします。ところが阿弥陀さんの世界は「無分別」なのです。「分別」するということは、私たちは都合のいいこと、思い通りになることは受け入れますが、都合の悪いこと、思い通りにならないことをなかなか受け止められないのです。それが重くなればなるほど受け止めにくく、自分をも捨ててしまうということも起こりかねないのです。自分の思いが間に合わない、それが苦悩を生み出しているのです。実際、人生は思い通りにならないことのほうがはるかに多いのではないでしょうか。ですから自分の思いをたよりにするかぎり、一生を貫いて求めていること、願っていることが見えてこないのです。「無分別」というのは、分別しない、ありのまま、そのままの世界です。ということは、私たちは「無分別」にふれて、自分の求めていること、願っていることに気づかされるということではないでしょうか。

ですから、水と油といっても、今日にいたるまで恒沙(ガンジス川の砂)の数ほどの念仏者が誕生しているのです。それがそのまま本願の歴史になって私たちにまで届けられていることはまぎれもない事実なのです。聞法を重ねていくことで、自分の思いの中に、阿弥陀さんが呼びかけてきて、少しずつひきこまれていくのではないでしょうか。とにかく、教えに自分を訪ねていくことしかありません。それが「聞法」ということです。

少し難しいかもしれませんが、池田勇諦先生は「阿弥陀仏は私たちに、信ずる主体となって、つまり本当の私となって私の上にはたらく。それを法蔵菩薩という。仏が人間の上にはたらく姿を菩薩と言う」と明確に語られております。この辺は定例の聞法会に出席されてじっくり聞いていただきたいのですが、法蔵菩薩というのは、過去にそういう人がいたという話ではなくて、本願が具現化した人間像なのです。法蔵菩薩は一切衆生の原型といっていいでしょう。私は法蔵菩薩であるとはいえませんが、法蔵菩薩は私のことなのです。

南無阿弥陀仏がなかったならば、私たちに仏性(仏になる性質を持っている)があるとは絶対に言えません。自我をもって苦しむ私たちに仏性があるとは言えません。しかし、自我を超えた私たちの内なる法蔵魂に目覚めていくことで、本当に求められていること、願われている世界に出遇いたいということが「開法蔵」(法蔵を開く)ということでしょう。法蔵願心に目覚めることで、私たちの中に仏性を感じるのではないでしょうか。

苦悩がなければ阿弥陀さんの本願の必然性もありません、私たちのあり方は「一切皆苦」なのです。苦しいことばかりではない、楽しいこともあるじゃないかという人もいますが、実はそういうことが、自分の思いから一歩も出られない私たちのあり方なのです。阿弥陀さんが「思い通りにならなくてもいいじゃないか」と呼びかけるということは、苦しいこと、楽しいことすべて含めて、自分人生において求められていること、願われていることとは何でしょうかという問いかけにもなっているのです。

「南無阿弥陀仏がなかったならば、私の人生は成り立たなかった」という櫟暁先生のお言葉を聞き取っていきたいものです。少なくとも、櫟先生は、自分の思いが破られて、本願を存在根拠(真のよりどころ)として生き抜かれた先生でした。

愚者になって往生す

この言葉は、何度も紹介しておりますが、

浄土宗のひとは愚者になりて往生す

(『末燈鈔』 第1版 603頁、第2版 739頁)

〈現代語訳〉浄土(阿弥陀さんの本願が念仏となって、私たちにはたらきかけてくる真実信心の世界)を真のよりどころとする人は、愚者になって(凡夫と目覚めて)、苦悩が生きる力に転換されるのです。

親鸞聖人は20年間、比叡山で修行をしても自分が求めているものがはっきりしなかったのです。そこには修行ということでいえば、できる人、できない人のちがいがうまれてしまうことや、人間の自我からはじまる仏法は成り立つのだろうかという疑問もあったと推測されます。そこで教えからもれているような人々がたくさん集う、吉水の法然上人のもとへ行くわけですね。智慧第一と言われた法然上人が「愚者」(凡夫)であることを喜ばれていることに親鸞聖人は引きつけられたのでしょう。

親鸞聖人も「愚禿(ぐとく)釈親鸞」と名告られ、自分には真実はないと自覚されました。だからこそ自分自身を照らす阿弥陀さんの教えに帰依していくのです。聞法に卒業はないのです。わかってしまったということはない。どこまでも人間は愚かな凡夫だから、阿弥陀さんによって、そのことに気づかされながら、どんな状況にあっても、苦悩の上に本願がはたらき出て、生きる意欲(本願の意欲)があたえられるということですね。もう何回このことをお話ししたか、この言葉ひとつとっても何回も聞いてください。初事としてさまざまな味わいが出てきます。

今日は安徳さんが参詣されておりますが、安徳さんは志慶真文雄先生が出演された「心の時代」のCDを友人からもらって何度も何度も聞かれています。安徳さん、今まで何回聞かれましたか?(安徳さん「1066回です」)すごいですね。みなさん同じCDですよ。8年前でしたかね。そうすると雑な計算になりますが、週2回は聞いていることになります。逆に言うと、阿弥陀さんの教えを聞いて頷いていても、すぐ自我に覆われてしまうのが私たちですから、本当に響いたお話しを何度も聞くと言うことは大切なことだと教えられます。

親鸞聖人は、

雑行を棄てて、本願に帰す。

(『教行信証』化身土巻 第1版 309頁、第2版 474頁)

と言われました。自力を棄てて、本願に帰依する。ふつうは、本願ではなく、雑行に対して正行と書くべきところ、本願と書いてあります。正行とは「南無阿弥陀仏」です。南無阿弥陀仏は人間に呼びかけるのに、南無阿弥陀仏すら人間が思いを持ち込んでしまう危険性を親鸞聖人は知っていたので、正行ではなく、本願と記したのでしょう。

それだけ自力の執心は強いのです。自力と言いますが、内実は、自分の力で何でもできる、自分で善悪が判断できるということでしょう。それは縁を無視しているとも言えます。都合の悪い縁を本当に受け止められるのでしょうか。それに対して、他力とは、阿弥陀さんの仏力、本願力です。人間の闇を照らし、どんな縁に出遇っても生きる意欲をあたえてくださる。だから縁に生きるのが他力と言ってもいいでしょう。

念仏に生きると言うことは、自我と阿弥陀さんの格闘なのです。親鸞聖人も格闘されました。その繰り返しの中で、お育てをいただくのです。ですからまた阿弥陀さんに背いて自分の思いで苦しんでいることが、実は阿弥陀に出遇っていく大切な縁となっていくのです。親鸞聖人の仏道は、本願から出発する仏道なのです。

本願に帰依した曇鸞大師

さて、七高僧の一人である曇鸞大師をご存知ですね。曇鸞大師が南無阿弥陀仏に帰依した、人生を貫いて求めていること、願っていることに気づかされたお話しをしたいと思います。

本師曇鸞和尚は 菩提流支(ぼだいるし)のおしえにて

仙経(せんぎょう)ながくやきすてて 浄土にふかく帰せしめき

(『高僧和讃』〈曇鸞和讃〉 第1版 491頁、第2版 592頁)

〈現代語訳〉曇鸞大師は菩提流支の教えにより、不老長寿を説く仙経を焼き捨てて、浄土の教え(本願念仏)に深く帰依されました。

このことは「正信偈」にも書かれていますね。

曇鸞大師は5~6世紀の人で、学僧だったのですが、病気を患い、道教の梁(南朝)の陶弘景(隠居)を訪ね、不老長生(いつまでも老いることなく長生きすること)の術を教わり、仙経十巻を授けられました。曇鸞大師とて、長生きしないと仏教研究ができないと考えたようですが、いのちはいつ尽きるかわからないという道理から外れたことですから、曇鸞大師も凡夫ですね。しかし、これは皆さんの問題でもあります。いつまでも老いることなく長生きしたいでしょう。だから曇鸞のことを自分のこととして聞くことを忘れると聞法にはなりません。

曇鸞大師は、菩提流支に出会います。「不老長生より勝れた教えはあるのか」と曇鸞大師が尋ねると。菩提流支は「長命を続けたとしても、迷いの世界を流転し続けるにすぎない」と曇鸞大師の誤りを指摘しました。

そして、菩提流支が浄土の教えを聞かせたところ、曇鸞は仙経を焼き捨てて、本願の教えをよりどころとされ真実信心に生きられたのです。菩提流支は『浄土論』を中国語に翻訳しているので、天親の『浄土論』に説かれている本願の受け止めが、曇鸞大師を自我(自力)の迷いから目覚めさせたのです。

愚かな凡夫と目が覚め、苦悩の人生をそのまま尊い存在として生き抜く世界をたまわることが、人間が求めていること、願っていること、もっと言えば、阿弥陀さんから求められている、願われているということを思わずにおられません。

親鸞聖人は、信心の徳として、ひとつには「長生不死の神方」(『教行信証』信巻 第1版 211頁、第2版 236頁)をあげています。信心の生活を「長生不死」と言う言葉で表現されています。

ここで言われる「長生不死」の生活とは、迷いと苦悩の生活が信心を明らかにしていく大切な場だということです。信心を獲れば、生死(しょうじ 苦悩)を超え、阿弥陀の無量寿の世界をたまわるのです。長生不死の執着から解放された生活がいただけるということでしょう。

松井憲一先生に「無量寿を説くのは、いのちの長さではなく、私たちがある背景には、無量の『いのち』のつながりとはたらきがある」と教えていただきました。櫟先生には「無量寿はいのちの根源です。体のいのちはなくなっても、阿弥陀さんの呼びかけによって賜った信心の世界は永遠です。死んでも死なないということです」と教えていただきました。

AIによるいのちの介入

無量寿とつながった私たちのいのちだから、大切な人が亡くなっても、生命としてのいのちが終わっただけで、いのちそのものは私たちの中に生きているのです。いのちはつながり合い支え合って存在しています。

明日、今泉先生から「今現在説法 ─今、現にましまして法をときたもう─」というテーマで、ご法話をいただきますが、おそらく親鸞聖人は亡くなったけれども、私たちの中に教えとして、教えの言葉として、今も説法をなさっているといったようなことをお話ししていただけるものと楽しみにしています。

「今、いのちがあなたを生きている」という真実の言葉をかみしめていきたいですね。

ところが、人間の欲望によって、生成AIを使って「いのち」に介入してきていることをご存じでしょうか。今、お寺の聞法会でも話題になっています。AIとともに歩む新しい時代が始まっていますが、AIの使い方をまちがえると大きな問題を引き起こすということを自覚しなければなりません。

最近、グリーフケアと称して、生成AIを使って亡くなった人と話ができることができる商売が始まっています。日本に先行して、すでにアメリカや韓国で流行しているのですが、中国でも瞬く間に拡散していった中で、今年の4月から、日本でも始まったのです。

要するに、生成AIを使って、亡くなった人の姿、声、言葉、考え、感情などあらゆるデータを入力し、スマホの画面などに亡くなった人が映し出され、会話ができるというわけです。

皆さん、どうでしょうか。真宗門徒だとしても、その時になれば、深い喪失感から、生成AIに頼ろうとするかもしれません。その時になってみないとわからないのが人間というものですから、よくよく気をつけたいと私は思っています。

現代は、いのちを生命が生まれて死ぬまでだと考えている人が多く、死んだら灰になるから、お墓もいらないという傾向が生まれてきています。ですが、大切な人の死は深い喪失感と悲しみを持ちます。ですから、AIに作ってもらって癒されて何が悪いと思う人がほとんどではないでしょうか。しかし、これは虚偽と言わざるを得ません。なぜなら、データで作られたものにすぎないのです。亡き人ではないのです。写真を見たほうがいいです。写真は、いつ撮ったかわかっているし、思い出でもあります。数十年前の写真を見れば、新たな感情も沸いてきます。写真には「いのち」が生きているのです。

しかし生成AIで作られた亡き人はその人ではありません。本当のいのちといのちの交流ではなく、いのちの私物化にもつながっていきます。それでもAIにすがるというのは、実は人間が抱える我執・迷いの深さが露わになっただけだと思うのです。果たしてこれをグリーフケアと言えるのでしょうか。

『あなかしこ』や『ふれあい』に寄稿してくれた谷口君と阿部さんの文章を要約して紹介します。

「亡くなった人と話ができるサービス、こんなことをしていたら、死が見えなくなり、死が分からなくなり、死を通して教えられるはずのものが届かなくなるのではないかと心配になってくる。私たちが『亡き人に遇う』という時には、諸仏として出遇い直し続けてゆくことに尽きます。そして亡き人と遇うということは、常に自分が問われ続けていくことであり、亡き人との対話、亡き人との出遇いが、AIの生成する映像と音声の中にあり得るはずがない。その人間の迷いにはたらきかけてくるのがお念仏でしょう」(谷口裕さん)

「真実の教えである真宗は、心のやすらぎとか平安を与えるものではなく、迷い苦しむ凡夫たる私が苦悩の現実に立っていく生きる意欲(本願の意欲)を与えてくださる教えです。これこそが阿弥陀さんの智慧と慈悲(大悲)であり、無量寿の阿弥陀さんのいのちの世界のなかで、諸仏としての亡き妻と長男がいつも私といっしょにおります。阿弥陀さんの教えは亡き人を縁として、自分のあり方が問われ続けることにあるのです」(阿部美次郎さん)

お2人は連続して聞法している門徒さんです。真実を見失うことなく、やはり聞法することに極まります。

『田口弘 追悼集』を何度も読もう

今年8月15日に発行させていただいた『田口弘 追悼集』をみなさんにお渡しいたしました。8月15日は田口君の命日です。彼が浄土に還ってから丸7年が経ちました。去年の七回忌の時、有志で田口君の追悼集を出版しようということになったのです。田口君のことをよくご存じな方が多いので、人生を貫いて求めること、願うこととは、自我の中から出てこない。実は、本願念仏によって、私たちが求められていること、願われていることが明らかにされていることを『追悼集』を何度も何度も呼んで感じ取ってほしいのです。そうすることで難しいと頭でこねくりまわすことも少しずつなくなっていくと思います。安徳さんに負けずに1066回以上読んでください(笑)

『追悼集』のなかで、2014年、蓮光寺報恩講の田口君の法話の一部をご紹介します。

「阿弥陀如来は私たちに摂取不捨、摂(おさ)め取って捨てないという利益(りやく)を与えてくださっているのです。なぜなのか、それは常に切り捨てられ見捨てられる存在の私たちだからです。そして一方で私たちは、いつも何かを切り捨てて、いつも何かを傷つけて、いつも何かを見捨てていく存在であるからです。つまり私たちの思いの世界で生きている限り、私たちは不幸であるというということを教えてくださったのが親鸞聖人という方なのです。

このような身で、ちゃんとあなたに居場所が与えられるのです。しかしそれを誰かが認めてくれるとか、誰かが頭をなででくれるとか、褒めてくれるというような世間のレベルで考えるから、間違えてしまうのです。自分の思いだけで生きていくことは出来ないということです。自分の思いを超えたところから呼びかけられているものなのです。幸せになりたいし、楽しく生きていきたいです。しかしそれは自分の思いを適えていきたいという心です。適うならば適えばいいでしょう。でも適わなければ、適わなくてよいでしょう。なぜならば、適うか適わないかということが、この世に生まれ生き、そしてこの世のいのちを終えていく私たちにとって、一番大事な問題ではないからです。自分の思い通りになる縁もあり、ならない縁もあります。しかしどんなご縁も、私たちが背負っているどんな宿業も、自らのものとして受け止めていけるということが、阿弥陀如来が私たちに与えてくださっている「摂取不捨の利益」ということなのです。真実と向き合っていく力と申し上げてもいいかもしれません

(『田口弘 追悼集』 43-44頁)

人間は、まるごと自分をつつむ世界に出遇うことがないと一喜一憂の生活で終わってしまいます。田口君が言うように「摂取不捨の教えです」。本願が念仏となって私たちにはたらきかけることは、本願によって、私の在り方が照らし出されることで、愚かな凡夫と目が覚めることで、どんな状況にあっても存在の尊さを失わずに縁を生き抜く生意欲(本願の意欲)をあたえてくださるのです。

私たちが求めていること、願っていることとは、本願念仏の教えを生きる根拠(真のよりどころ)であったと気づかされるかどうか、一人ひとりの課題として、聴聞し、またこの教えを皆さんにもすすめて「念仏相続」の道を歩んでいただければと思うことです。

お斎(手作り精進料理)作り

2日朝から、3日のお斎作りを抜群のチームワークでやりとげました。

蓮光寺報恩講2024 結願日中法要

11月3日(日)

2025年3月2日公開

今現在説法 ─今、現にましまして法をときたもう─

今泉温資師 (新潟市、往生人舎主宰) 2024.11.3(日)

親鸞聖人の言葉は今も生きてはたらく

新潟から参りました今泉温資です。よろしくお願いいたします。

今から760年以上前の11月28日に、親鸞聖人は、波瀾万丈の90年の生涯を終えていかれたのです。京都東山、大谷の山に親鸞聖人の遺骨は埋葬されました。

しかし、姿形は消えたといえども、こうして報恩講を勤めさせていただくところに、今も親鸞聖人は生きておられる。私たちに大事な尊いことを言葉となって教えてくださるお仕事をしてくださっておられるのです。そこで、今回の講題を「今現在説法 ─今、現にましまして法をときたもう─」にさせていただきました。

先ほどお勤めを終えた後、ご住職が「御俗姓御文」を拝読してくださいました。「御俗姓御文」は報恩講のときのみ拝読されます。その中に「親鸞聖人が亡くなられて、長い年月が過ぎ、親鸞聖人の姿形は消えたけれど、御遺訓、お残しになってくだされたお言葉は、今も生き生きと、生きてはたらいて、われわれを導いていてくださる」という言葉がございました。

「それ聖人の御往生は年忌とおくへだたりて、すでに一百余歳の星霜を送るといえども、御遺訓ますますさかんにして、教行信証の名義、いまに眼前にさへぎり、人口にのこれり。貴とべし、信ずべし」(『真宗聖典」第1版852頁、第2版1022頁)という言葉を、ご住職がお読みくださったのです。姿形は消えたけれども、教えの言葉となりって親鸞聖人は今も生きておられると、蓮如上人はお書きになっておられるのです。

お念仏と精進料理で育った道場六三郎、そして我が母

開会挨拶をする草間責任役員。左は司会の谷口教化委員

開会挨拶をする草間責任役員。左は司会の谷口教化委員

「御俗姓御文」を拝読する住職

「御俗姓御文」を拝読する住職

新潟県に岩室温泉に友だちがお店を開いておりますが、昨年の4月に私に連絡がありました。「今泉さん、『和の鉄人』と呼ばれ、日本料理の最高峰の職人の一人、道場六三郎さんがおいでになったのです」と。私も驚きました。

今年93歳、東京銀座で「ろくさん亭」や松戸市にも「みちば」という名前のお店をお開きになっているそうです。この道場さんも真宗大谷派のご門徒で、蓮如上人ゆかりの石川県山中温泉のご出身でございます。

幼いときから、おじいちゃん、おばあちゃん、お父さん、お母さんと一緒に、秋になると10カ寺ぐらい、あちらこちらの報恩講に行っておられたようでございます。

北陸は、各ご門徒宅でも報恩講を必ずお勤めになる、そういう土地柄で道場さんは育ったのです。あちこちの報恩講にお参りに行って、そのときいただいたお斎(おとき)料理がおいしかったと。「私の料理人としての原点は、幼いとき、お寺でいただいた精進料理が、私の料理人としての原点だ」とおっしゃっています。

その道場さんが19歳の時、料理の世界に入られて、すぐさまお母さんから一通の手紙が届いたそうです。開けてみたら便箋1枚、片仮名文字の手紙。昔はそういう方が多くおられました。

道場さんのお母さまも亡くなって50年。道場さんは、お姉さんが3人、お兄さんが2人、男女合わせて6人の末っ子として生まれ、男の3番目としてご誕生しているから、六三郎という名前が付けられた。

最初の手紙、「六三郎、元気にしているか、ふるさとが恋しければ、父ちゃん、母ちゃん、姉ちゃん、兄ちゃんが恋しければ、お念仏を称えなさい、おまえが称える念仏の世界で、いつも会えるからな」と書いてあったそうです。

2通目以降、同じ言葉が書いてあった。「六三郎、わかっても、わからんでも、お念仏を称えなさい。そうすればな、何があっても生きていけるからな」と書いてあったと言われます。

「私が今あるのは、母のおかげなのです、お念仏のおかげなのです。時折、母から届いた手紙を出しては読んでいますけれど、そのとき母は墓の中にはおりません。手紙のこの言葉となって、私に今も語りかけていてくれるのです」と、道場さんは言い切っておられます。

実は私の母も、19年前に亡くなっていきました。母は新潟の亀田という町の農家の長女として大正時代に生まれております。当時、母の家には、畳があった部屋は仏間だけ、あとは全部板間です。当時の新潟の農家はそれが平均だったのです。そして、あちこちにゴザが敷いてあって、囲炉裏のところで、母は板に額をなすりつけながら、「家の仕事、どんなつらいことでもするから、上の学校にやらしてほしい」とおじいさんに頼み、おばあさんも一緒に頼んでくれましたが、おじいちゃんは昔の人間で「女に学問は要らない。おまえにはもう奉公に行ってもらう家が決まっている」と言って、私の母は、小学校を出た後すぐ、新潟の銀行員の家に住み込みをしながら、子守奉公に出されているのです。

母と一緒によく「おしん」を見ておりました。「おしん」を見ているとき、必ず100%、母は涙を流しながら見ていたことを覚えております。そして私に「おしんさんほど苦労したわけではないけれど、おしんさんが、こうして奉公先の子どもをおんぶして歩いている姿を見ると、私の幼かったころと同じだ」と言って、いつも泣きながらテレビを見ていたことを思い出します。

たぶん母は、「おしん」を見ながら、自らの幼かったころのことを思いながら見ていたに違いございません。そういう母でしたので、難しい漢字の読み書きのできない親でした。

学生時代に母から届いた手紙、今もみんな残しておりますが、時折、引き出しから出して読んでいます。ああ、あのときこういう思いで母はいたのだな、私はその手紙を読むとき、母が亡くなって19年たちましたが、決して死んではいない。手紙の言葉となって、今も生きていると実感しているんです。

姿形は消え去っても、全てが消え去ったわけではありません。亡くなった方々の思い出話を語るところに、思い出となって今も生き続け、亡くなった人を偲ぶ私たちの胸の中に、亡き人はずっと生き続け、親らが言っていた言葉を思い出したとき、親は言葉となって今も生きているんです。

『わたしの出会った大切なひと言』

皆さまの人生にも、あのとき、あの方から言われた、あの一言が忘れられません。今あるのは、あのとき言われた一言あればこそ、今の私があるのですということもあろうかと思います。

今日、懐かしい本を一冊、持ってまいりました。皆さまも覚えていらっしゃる方が多いと思いますが、皆さまの東京教区から25年ほど前に出版された『わたしの出会った大切なひと言』という本です。当時、東京教区の駐在教導をしておられた新潟県出身の加藤真人さんからいただいて、私、大変感動しまして、縁のあるお寺さまに紹介したり、私も個人的にたくさん求めては、いろんな人にプレゼントしました。私の関係だけで、これ、1100冊売ったのです。当時、東京教務所から表彰ものだと言われました。ここにあるのは最後の一冊なのです。

実はこの間、この本の中に文章を寄せてくれた、越後七不思議の旅においでになった富山の92歳の廣明さんという方がおられます。久しぶりにお会いしましたが、今も背筋がぴんと通ってお元気でした。

この廣明さんが25年前、紹介していただけた文章を読ませていただきましょう。「戦死した父に代わって、私は祖父に農作業を教わりました。その祖父は大変几帳面な人で、毎日、作業が終わると、使い終わったすきを必ず研ぐように拭って収納するのが常であった。私もいつもそれに倣いました。ある日たまたま、どうせまた使うのでと思って、土の付いたものをそのままにしていたとき言われたのが、『どうせ腹が減るんだ。だったら飯食うな』の一言でございました。私の人生に忘れることのできない一言となりました」という文章です。

そのおじいさん、お参りのときはいつも先頭を切ってお参りをされていたそうです。当時はお説教される方は高座に上がるのです。そのおじいさん、いつも高座の真下に座っていたというのです。

廣明さんも92歳ではあるけど、今も門徒会員として、一生懸命お寺に尽力してくださっているのです。その廣明さんと25年ぶりにお会いして、「廣明さん、あのときの本を持ってきましたよ」と、懐かしく談笑いたしました。

先ほど本を一冊くださった、加藤真人さんのお母さまの道子さんの文章も載っていて、それも紹介しましょう。道子さんは長崎県のご出身です。縁があって新潟の方と結婚され、3人の子を授かり、新潟県内のお寺に家族そろって入られ、寺の坊守として務めていました。

「義務教育を終えるとすぐ就職、しかし二十歳過ぎになって、なんとか仏教を学んで、その資格を身に付けようと思い、私は京都の大谷専修学院に入学しました。そこでいろんな先生の指導にあずかりながら、その都度、深い学歴コンプレックスに悩んでいた私でした。たまたま赴任された学院長、信國淳先生に出会って初めて聞かされたのがこの言葉です。『道子さん、学歴なんて、かえって邪魔なことさえありますよ、それより学力の方が大切ですよ』。私はこの言葉をいただいたことで、私の人生はすっかり方向転換できたように思います」という文章でした。

道子さんは、中学校卒業、その後すぐ就職された。中卒だというコンプレックスをずっと引きずりながら、二十歳過ぎまで生きてきた。そして、たまたま東本願寺の学校、大谷専修学院に入られて仏教を学んでいた。そのとき、赴任された九州出身の信國先生。先生は、東京大学を大変優秀な成績で卒業された教育者でございました。この先生が、「道子さん、学歴なんか、かえって邪魔なことさえありますよ、それより学ぶ力、学力の方が大切だ」と言われたことによって、人生の方向転換ができたと。道子さんにとって、忘れることのできない言葉が、信國淳先生の一言だったのです。

人間、感動するときは、決して多くの言葉によって感動しません。何気なく言われた一言によって感動もし、また反対に何気なく言われた一言で傷つき、あやめられ、殺されていくということもある。お互い言葉を使った生活ですが、普段どのような言葉を使って日々の生活の営みをしているか、お互いによく足元を吟味しなければなりません。

念仏相続の使命

皆さんお家に帰ったら、「法話会は、よかった、よかった」と言ってください。家族の方が「そんなにいいところだったら、来年、一緒に行こうよ」と言ってくれるかもしれません。来年のお参りが多くなったら、皆さまのおかげです。反対に少なくなったら、皆さんの責任。帰ってどのような一言をおっしゃるか、これが本当に大事です。次の時代を担っていく方々に、大事なお参りの場をきちんと伝え、相続してまいりましょう、これが人生最後の大仕事なのです。

私もあっという間に、数えの72歳となりました。いつまで生きられるかわかりませんが、精いっぱい生きたとしても、あと20年だと思っています。それで今日、こうしてご参詣の方々のお顔を見ておりますと、大変失礼ですが、若い方もおられるけれど、私と同年の方々が多いですね。次の世代にどのような言葉を残していくか、これは本当に大事な宿題なのです。どうかお参りの場を大事にして、人類に与えられた究極の一言、「南無阿弥陀仏を称えてね」と、声をかけてくださればありがたいです。

蓮如上人は、「南無阿弥陀仏」、漢字で書けば6文字ではあるけれど、この6の字の功徳の甚深広大なる世界はこの上もないと、『御文』さまの中にございます。南無阿弥陀仏、これは人類に与えた究極の宝の一言と言っても過言ではありません。

新潟県三条市出身の藤原鉄乗という先生がおられました。この先生、実は曹洞宗のお寺の跡取りとして、新潟県三条市で育ったのです。明治の中ごろでございましたが、できたばかりの東京専門学校、今の早稲田大学に学びに行かれます。ふるさとから東京の学校に行くのはめったにないことです。よっぽど優秀、そして経済的背景あればこそ行けたのです。東京大学の赤門の近くで念仏の道場を開いていた清沢満之先生のところに、しげく足を運ぶようになって、なんと帰敬式まで受けられるのです。それで、ふるさとの禅宗のお寺の住職には破門され、親子の縁を切られました。その後、石川県の川北村にある浄秀寺に婿養子に行かれて以来、藤原鉄乗と名のられ、明治、大正、昭和と、多くの方々に念仏の縁作りをされる先生として大活躍をされます。

その藤原先生のお嬢さんの婿となった正遠という先生がおられ、その方に、金沢大学の医学部の学生さんが質問される。「先生、どうして念仏なのでしょう。うちのふるさとの親もうるさい、僕は意味のわからない念仏なんて、まっぴらごめんだ。意味がわかったらとなえてやってもいいけれど」と言った医学生に対して、藤原正遠先生は一言、「から念仏、まことによろし。いつの日か、からはすたりて、まことは残る。念仏申さるべし」と応えるのです。この一言が医学生に大きなショックを与え、それから金沢の町医者の一人として地域に貢献しながら、お念仏を喜ばれ、人生を全うされたお医者さまがおられるのです。

「から念仏もいいんだ、わからんでもいいんだ。そのうち、なるほどなるほどと気がつくことがある。そんな屁理屈を言わんで、素直に称えさせていただきましょう」という一言が、そのお医者さまの人生に大きな影響を与えるんです。

わかるのを待っていたら、百万年たっても間に合いません。わからんでも称えましょう、称えさせていただきましょう。その間に、なるほどなるほど、南無阿弥陀仏はこういうことだったと気がついていくのです。

親鸞聖人62歳の年、関東の地から、生まれ、ふるさとの京都にお帰りになっていかれます。なぜ京都にお帰りになったかというと、自ら出遇ったお念仏の世界を後世の人に文章としてきちんと書き残していきたいという仏教徒の使命に燃えて京都に帰られたのです。

最晩年、関東の地から京都に帰られた親鸞聖人を訪ねて、青年たちが行かれます。その青年たちに親鸞聖人は、「私は法然さまより『ただ念仏して、弥陀にたすけられまいらすべし』(第1版627頁、第2版768頁)という一言を賜りました」と語っておられ、それが『歎異抄』第2章の中で紹介されております。親鸞聖人を支え、導いてくれた一言とは、法然さまよりいただいた、「ただ念仏して、弥陀にたすけられまいらすべし」、この一言が、親鸞聖人の人生を導いてくれたのです。

誰もが「南無阿弥陀仏」を求めている

私は、袈裟衣を身に付けておりますけれど、もともとはお寺ではなく、皆さまと同様に、真宗門徒と呼ばれる家で生まれ育ちました。ただ父親が、7つのときに新潟の寺に預けられ、そこで役僧というか、法務員をしておりました。77歳までの70年間務めました。母親は「学校の勉強も大事だけれど、もっと大事な人生勉強がある。それはお寺さまへ行って、仏教を学ぶことが本当の勉強になる」と言って、幼いとき、学校を休んではお手次寺のお参りやら、あちこちのお寺お参りに、よく連れていかれたのです。

中学校の2年生の2学期まで、そういう生活が続いておりました。ただ、さすが高校進学の方が気になったころから、学校を休むことはしなくなりましたが、私はそういう両親の影響をもろに受けて、今に至っているんです。

蓮光寺のご住職も以前、教員を務めておられましたけれど、私は社会科の、歴史の先生になりたいために、京都のある大学を狙っていたんですが、そのことを知った当時の校長先生が私に、「君の今の勉強の仕方であれば、その大学は絶対に無理だ。第2希望をなぜ書かないのか。歴史の先生になるならば、大谷大学を第2希望にしなさい。実は、僕も定年退職した後、大谷大学の聴講生となって、金子大榮先生のお話を聞きたい、西谷啓治先生の哲学を学びたい。先に行って私の下宿先をまた見つけてくれよ、頼む」と言われ、第2希望を大谷大学にしましたが、先生のお見通しのとおり、第1希望を見事に落ちまして、第2希望の大谷大学に入って、今に至っているんです。

その池政栄先生ですが、入学式、始業式、終業式、卒業式のときのあいさつは、必ず「もう駄目と思う向こうに、必ず道あり」という言葉をおっしゃっていたのです。その言葉によって、私も救われました。

池先生は新潟の師範学校を出た後、昔の東京教育大学の前身の師範学校、今の筑波大学です。その大学で学んでいる時、精神的な病気になり、生きることが精いっぱいになりました。そのとき教授の先生が、「君、これを読みたまえ」と言って、一冊の本が渡された。それが『歎異抄』でした。先生はむさぼるように、読み破れるほどまで読んだらしい。そして、その『歎異抄』から多くのことを学んだ。

一教員として、親鸞さまによって救われ,その教えを自分の言葉で語ったのが、「もう駄目だと思う向こうに、必ず道あり」だったと奥さまから知らされたのです。「だから今泉さんね、大谷大学に行きなさいと言ったのは、そういう背景があったのです」と奥さまから言われ、驚きました。

親鸞聖人の教えは、「もう駄目だと思う向こうに、必ず道あり」ということを教えている、絶望の中にあって、希望が見いだされる教えと言っても過言ではございません。池先生のご縁があって、今の私があるのです。

今、毎月ささやかなお参りの集いを、一般家屋である私のところで勤めさせていただいておりまして、毎年12月が報恩講でございます。以前は100人超したこともありましたが、コロナ以降、少なくなって、50人余りのお参り。一般家屋で階段にも互い違いに座って、2階の廊下にもお座りの方が10人ぐらいおられるのです。あんな狭いところ、ようお参りに来てくださるなと、ただただ頭が下がる思いでございます。報恩講では、一昨年から、越後七不思議のご縁のある新潟のご住職にお話をお願いしております。親鸞聖人が新潟におられたとき、その拠点となったところが越後七不思議といわれるところになっているのです。

去年の11月13日、私が担当の同朋の会を開かせていただきました。10月にご参詣の方々に、11月の案内をお渡ししようと思って、家でコピーしようと思ったら、家のコピー機のトナーがなくなっていることに気がついて、すぐ近くのコンビニでコピーしたチラシの一枚を今日持ってまいりました。

家に帰って、原稿をコンビニのコピー機の中に忘れたことに気がついて、すぐ取りに行きました。コピー機のふたを開けてみたら、ないのです。アルバイトと思われる女性店員さんにお尋ねしたら、「お客さま、後で使われた方がお届けくださっております。これですね」と言って、すぐ出してくれて、ほっとしました。世のなかには優しい方がいっぱいおられるものです。

そのアルバイトと思われる女性の方が、驚いたことを3つ言ったのです。1つ目は「このチラシの言葉、とってもすてきな文字で、どんな有名な書家の先生がお書きになったんですか」と言うのです。私は字が下手なのですが、「私です」と言ったら、「そうですか」と。

2つ目は「私、この言葉によって救われた」と言うのです。彼女はそのときどんな悩み、問題をお持ちだったかわかりませんが、私が下手な文字で書いた、「大丈夫、心配すんな、なんとかなる」、この言葉によって救われたと言われ、私は驚きました。

3つ目は「それを売ってください」と言うのです。「こんなもの売りものでない。あなたが本当に欲しかったらあげますよ」と言って、差し上げました。そして、これを見ながら、「来月、私、行っていいんでしょうか」と言うから、「いいけれど、無理はしなくていいよ。でもね、あなたのような若い方が来てくれたらうれしいな」と言って帰りました。

そして、同朋の会の前日、家に帰ったら、ポストに彼女からの手紙が入っていたのです。「ごめんなさい、あした伺う予定にしていたけれど、サークルの急な集まりがあって、行くに行けなくなりました。ついては12月、いつでございましょう」という手紙で、「わかれば、コンビニの方に案内チラシを持ってきてくださればうれしいです」ということでしたので、お届けに行ったら、彼女が来てくれたのです。彼女だけではない、彼女はお友達にも声をかけて参詣、4人で来てくれました。

彼女たちが新潟大学の学生さんであることを、そのとき知りました。2回生、19歳、20歳の女の子4人、その年代の方がまとまって座っておりますと、何か明るく見えて、まぶしかったです。

そうしたら、一人の子がずっと泣いている。どうしたのかなと思って、後でお聞きしたら、うれし涙だったと言うのです。

「実は私、毎朝毎朝、7時前、母が勤めに行く前に、おばあちゃん宅に送られていて、私と弟はおばあちゃんの家から保育園、小学校、中学校、高校と通いました。私たちを大事に育て上げてくれたおばあちゃんが、2年前、亡くなっていった」。2年前といえば、今から言うと3年前、コロナの真っ最中です。私、コロナの間に亡くなった人を思い出すとね、つらくなって涙が流れます。遺族の方とも会えない。ビニール袋に包まれて、お骨になって初めての再会。皆さまもご経験おありかもしれません、コロナの最中に亡くなった方は本当につらかったと思う、家族の方も本当につらかった、見舞いに行きたいけど行けなかった。

彼女も最後、おばあちゃんをぎゅっと抱きしめたかったそうだけど、それもできない。ただ、病院の配慮で、ビデオだけが撮られて、ベッドで横になっているおばあちゃんの姿と言葉が届けられた。「○○ちゃんたち、元気でね。おばあちゃんも長くない、ありがとう」と最初ビデオで語っていて、その後、「なんといっても、○○ちゃんたち、私のことを思い出すなら、お念仏を称えてね。おばあちゃん、あなたたちの『正信偈』の声が一番好きなんだ。『正信偈』を読んでね」、そういう内容のビデオだったらしいです。

「私は、これがおばあちゃんの遺言だと思っています。お浄土の世界のおばあちゃん、喜んでいるだろうなと思うと、うれしくて、ありがたさの涙だった」と聞いて、私は感極まりました。

「あなた、どちらのご出身ですか」と聞いたら、新潟県の出雲崎という港町だと。朝7時前にお母さんが連れていって、夜8時ごろ迎えに来る毎日。「今、そのおばあさんが生きておられたら、おいくつ?」と聞いたら、おばあちゃん、昭和28年でした。だから71歳かなと言う。私と同い年の方が、孫たちに大事な遺言を伝えてくだされた。私も思わず涙が流れました。

私がコンビニのコピー機に忘れたことがご縁となって、4人の19歳、20歳の方々が来てくれたのです。時にはぼけてみることも、いいことあるんだなと教えられたし、またそのご縁となった19歳の女性が、これを見て、この言葉によって救われたと。

人間は決して多くの言葉によって救われるわけではない。何気ない一言によって救われる。阿弥陀さまは、決して私たちを見捨てないと誓われた。阿弥陀さまは、私たちにいつも、「大丈夫だからね。安心して人生を突っ走ってほしい」、そういう呼びかけをしてくださっておられる。親鸞聖人は、その90年の生涯をかけて、阿弥陀さまのおこころを身をもって教えてくださる生涯を生きていかれた。その親鸞聖人の生涯を偲びながら、親鸞聖人が何を教えてくだされた90年であったかを学ぶ、これが昨日、今日の報恩講でございます。

蓮光寺さんは、毎年11月の第1土日が報恩講でございますので、来年の報恩講は1日、2日です。私の先生がお話に来てくださるようで、これも本当に皆さま、今から楽しみにして、来年の暦、カレンダーに、1日、2日に三重丸を付けて、「蓮光寺報恩講」と今からお書きしていただいてご予定くだされば何よりでございます。

ちょうど予定の時間となりましたので、雑な急ぎ話となってしまいましたが、ご勘弁、お許しをいただいて、お話を終わります。ご縁あれば、どうぞ越後七不思議、いい温泉場の特別コースを皆さまのためにご用意いたしますので、遠慮なく越後においでください。お待ちしております。ありがとうございました。

御礼言上

2024年の報恩講が昨日・本日の一昼夜にわたり厳修されましたことは、わたくしども蓮光寺門徒一同、大きな喜びとするところでございます。如来の御尊前、宗祖の御影前に、御満座の結願をご報告するにあたり、ご出仕・ご出講くださいましたみなさまに一言御礼を申し上げます。

ご法中のみなさまにおかれましては、懇ろなるお勤めを賜りまことにありがとうございました。ただいまの日中法要では、拙いながらお勤めをご一緒させていただき、当派に伝わる伝統の重みをあらためて感じたことでございます。

昨日の大逮夜法要では、「あなたが一生を貫いて、求めていることは何ですか」の講題で当山住職の法話を聴聞いたしました。聴聞の場で座談することの大切さが語られましたが、法話で紹介された同朋同行のことばは時空を超えて心に響いたことでございます。法話すらも自分の都合に合わせて聞いてしまうわたくしたちですが、み教えの前に嘘をつかず語り合い学び合ってまいりたく存じます。

法要後の報恩講の夕べでは、ルナ憲一さんの迫力あるギターの演奏と歌声に圧倒されたことでございます。

本日、晨朝のお勤めでは、2名の門徒が感話をしました。日常の感懐を、人生を、そして昨日の法話の感想を、飾らないことばでに語り合う空間のありがたさを、あらためてしみじみと思った次第です。

また、満日中の法要では、新潟市より今泉温資先生にご出講いただき「『今現在説法』 ─今、現にましまして法を説きたもう─」の講題でご法話をたまわりました。大逮夜の法話で住職は不生不滅のことばを引いて話しましたが、そのことと呼応するかのような「姿かたちが消え去っても亡き人はわたしたちの中に生きている」「ことばとなって今も語りかけている」という先生のお話を大切なものとして受け止めたことでございます。

「わかってもわからんでもお念仏を称えなさい。そうすれば何があっても生きていける」という道場六三郎さんのお母さまのことばは、先生のお声を通してわたくしたちのもとに届きました。

このことばにとどまらず、み教えをわたくしたちのもとにまで繋いでくださった方々の数々のことばをうかがいましたが、このたびの報恩講は、ことばを伝え、伝えられること、そしてことばが人を動かし人を救う力を持つことについて考える一昼夜であったかと振り返っております。

さて、真宗門徒にとって、真宗寺院にとって、報恩講がもっとも大切な御仏事であることは言を俟ちません。今年は、全面的に対面でお勤めする報恩講を再開して2年目となります。いたずらに数を競うものではありませんが、のべでおよそ200人のご門徒におまいりいただき、もとのにぎわいへの期待を抱いているところでございます。

5年ぶりの「手作り精進料理」。ご門徒に大変喜ばれました。お斎を作ってくださった皆さまに御礼申し上げます

5年ぶりの「手作り精進料理」。ご門徒に大変喜ばれました。お斎を作ってくださった皆さまに御礼申し上げます

また今年は、待望久しかった坊守・門徒の手づくりによるお斎も復活いたしました。報恩謝徳の思いが形となった伝統のお斎を、ともどもに味わいたく存じております。人間のいのちをめぐり、もっと踏み込んで申せば人間の死をめぐり、議論の喧しい時代にあって、寺の存在の意義も問われております。

この寺を南無阿弥陀仏の法灯を繋ぐ聞法の場として相続していくには、今泉先生のお話にもありました通り、わたくしたち一人一人の責任が重大であると痛感しております。この責任を果たすためにも、蓮光寺門徒一同、住職、坊守を先頭に、念仏三昧・聞法精進の生活を大切にしてまいります。ご出仕・ご出講のみなさま方には、変わらぬご指導とご鞭撻をたまわりたく、伏してお願い申し上げる次第でございます。

2024年の蓮光寺報恩講のご満座結願にあたり、ご出仕・ご出講くださいましたみなみなさまに重ねて御礼申し上げ、ごあいさつとさせていただきます。このたびはまことにありがとうございました。